「特定技能制度」とは、企業が一定の技能と日本語能力を持つ外国人を労働力として受け入れるための制度です。

近年、人手不足に悩む日本の産業において、特定技能制度が注目を集めています。しかし、対象や条件、支援内容は意外と複雑で、初めて耳にする方にはわかりにくいかもしれません。

本記事では、2025年の最新の情報をもとに、特定技能制度についてわかりやすく解説します。どのような分野、業種が対象なのか、在留資格を得るにはどんな条件を満たす必要があるのか、また、企業の外国人労働者への支援義務についても詳しくお伝えします。

「特定技能制度」とは、日本における深刻な人手不足に対応するため、一定の技能と日本語能力を有する外国人を受け入れる制度です。

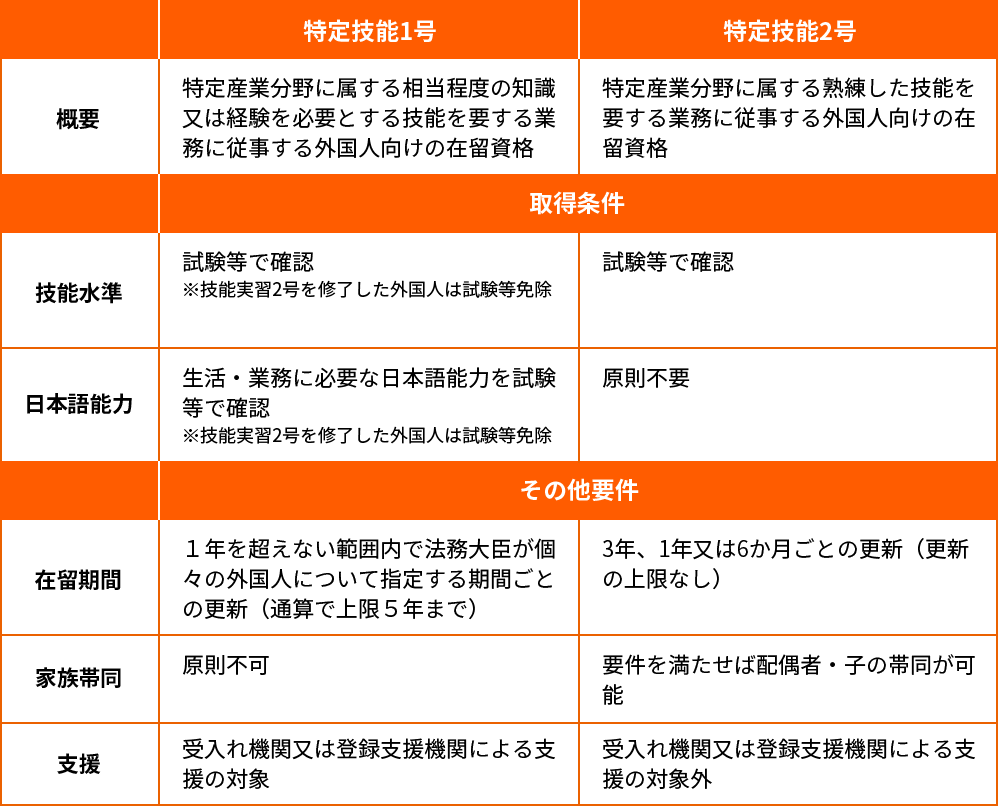

この制度には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類の在留資格があります。

●特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

●特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

(引用:出入国在留管理庁「特定技能制度の概要について」)

令和6年5月末時点で、特定技能1号の在留資格を持つ外国人はおよそ24万人、特定技能2号の在留資格を持つ外国人は98人です。

特定技能1号と2号の大きな違いとなるのは、求められる技能の水準です。

特定技能1号では「相当程度の知識または経験を必要とする技能」が求められます。これは、特別な訓練を受けなくても、一定レベルの業務を遂行できる程度を指します。

一方、特定技能2号では「熟練した技能」が必要です。これは、長期間の実務経験を通じて専門的な技術を身につけ、現場を率いるリーダーとして指示や監督ができるレベルを意味します。高度な技能・知識・経験が求められるため、取得条件は1号より厳格に定められています。

さらに、特定技能2号は高い技能が前提となる分、在留期間の更新回数に上限がないことや、家族の帯同が認められるといった優遇措置があります。そのため、より安定した就労や長期的な生活基盤の確保が可能です。

在留資格取得の詳細な条件については、後述の「特定技能の在留資格を取得するための条件」で解説します。

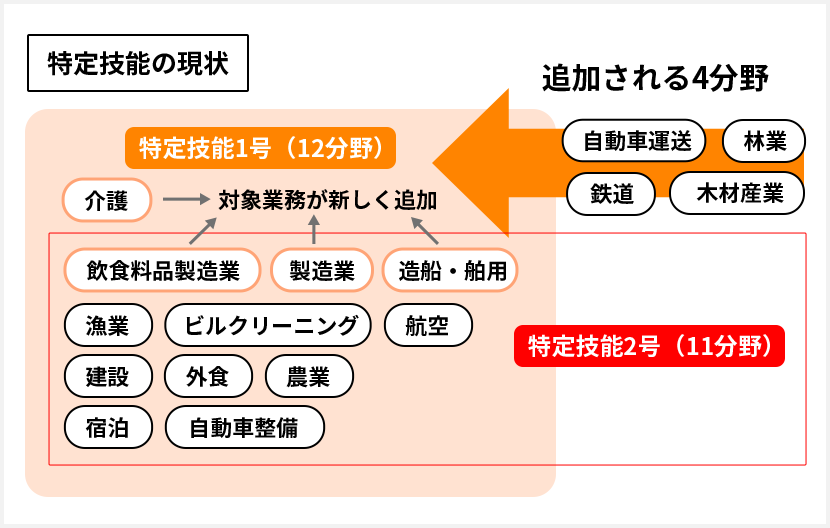

2025年現在、特定技能制度の対象となる「特定産業分野」には、2024年に「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野が追加され、合計16分野となっています。

現状として、特定技能1号の対象は16分野、特定技能2号の対象は11分野となっていますが、今後2号の対象も拡大することが見込まれます。

特定技能の対象となっている分野は、いずれも深刻な人手不足が課題となっている産業であり、特定技能を持つ外国人材の受け入れによって労働力を確保することが期待されています。

特定技能の在留資格で就労する外国人の業務内容は、分野ごとに細かく定められています。

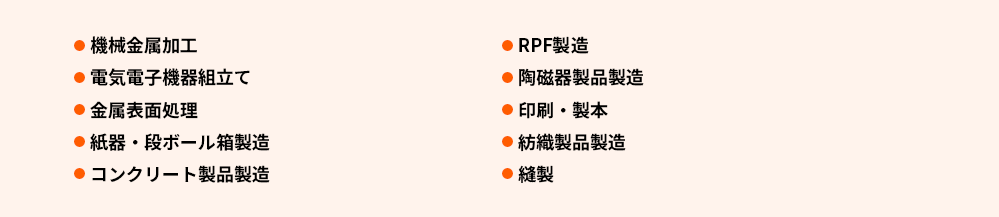

例えば「工業製品製造業」分野では、次のような業務が対象となります。

特定技能を持つ外国人従業員は、日本人従業員と同様の業務に従事することが求められます。日本人従業員が通常業務と並行して行っている関連業務(清掃、保守管理作業等)については、外国人従業員も付随的に従事することは可能ですが、関連業務のみを専門的に行うことは認められません。

特定技能制度は対象分野が拡大しています。2025年最新の特定技能1号・2号の全16職種一覧と、分野別の詳しい業務内容については、以下の記事をご覧ください。

▼分野別の詳しい解説はこちら

法務省によると、特定技能の在留資格を取得するには、1号と2号でそれぞれ異なる条件が定められています。

技能試験や日本語能力試験などの取得条件、在留期間、家族帯同の可否などを整理すると以下のとおりです。

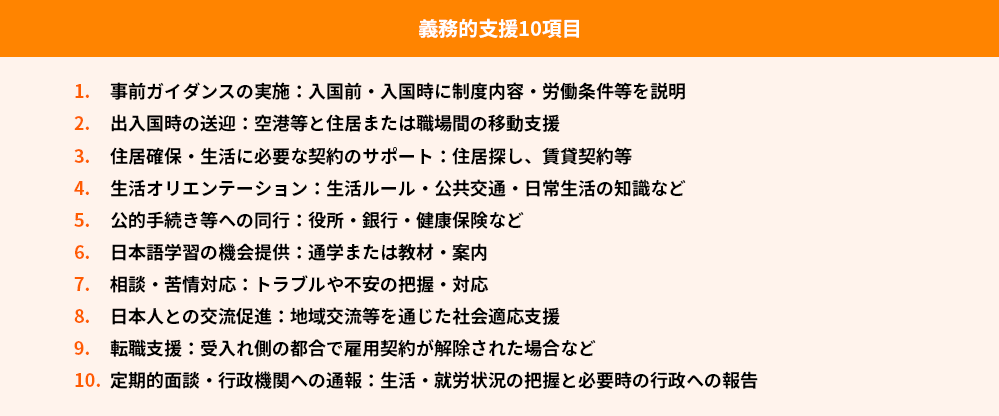

特定技能1号を持つ外国人を受け入れる企業(受入れ機関)には、雇用した外国人の仕事上・生活上の支援を行うことが法律で義務づけられています。

定技能1号の外国人に支援が義務付けられている理由は、日本での滞在歴が浅い場合が多く、生活習慣や職場文化にすぐに馴染めないケースが多いためです。受入れ機関による適切な支援は、外国人が安心して働き、長期的に定着するために欠かせないと言えます。

受入れ機関には、次のような基本的な義務があります。

●外国人と結んだ雇用契約を確実に履行

●外国人への支援を適切に実施

●出入国在留管理庁への各種届出

(引用:出入国在留管理庁「特定技能制度の概要について」)

外国人の入国から出国まで一貫して支援する必要があるため、受入れ機関は「支援計画」を作成し、在留資格に関する申請時に併せて提出することが求められます。

また、支援の具体例として、以下の10項目が義務づけられています。

受入れ機関はこれらすべてを実施する義務があります。もし義務を怠れば、外国人を受け入れられなくなるだけでなく、出入国在留管理庁から指導や改善命令を受ける可能性もあります。

特定技能外国人に対する専門的かつ幅広い支援を、自社だけで対応するのは大きな負担となります。特に、外国人が理解できる言語での事前ガイダンスや生活オリエンテーション、日本語学習の機会提供などは、企業単独での対応が難しいケースが多いのが実情です。

そこで活用できるのが「登録支援機関」です。登録支援機関とは、出入国在留管理庁長官の認可を受けた組織であり、受入れ機関に代わって以下の支援を実施する義務を負います。

●外国人への義務的支援の実施

●出入国在留管理庁への各種届出

受入れ機関は、登録支援機関と「支援委託契約」を締結することで、支援業務を一部または全て委託できます。これにより、法令上の義務を確実に満たしつつ、自社の負担を大幅に軽減できます。

実際に、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社の令和2年度調査によると、特定技能外国人を受け入れている企業の約8割が登録支援機関を利用していると回答しています。つまり、登録支援機関の活用は、今や特定技能外国人の受け入れにおける一般的な選択肢のひとつとなっているのです。

平成31(2019)年4月から12分野(14業種)で受入れが始まった特定技能制度は、その後日本国内の少子高齢化や人口減少の影響を受け、対象分野が拡大し、受入れ条件や業務内容も随時見直されています。

大きな変化として、2024年3月に「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野が新たに追加されました。また、既存の「工業製品製造業分野」「造船・舶用工業分野」「飲食料品製造業分野」では、新たな業務区分が追加されています。

さらに、厚生労働省によると、訪問系サービス(訪問介護等)に対し、特定の条件下で特定技能外国人が従事できるよう制度改正が行われ、令和7年4月21日に施行されました。

2024年3月に閣議決定された新制度として、在留資格「育成就労」が創設されることが決まっています。(2027年6月20日までに施行予定)

この制度は、人材確保だけでなく人材育成を目的としており、3年間の育成期間を経て、特定技能1号と同等の水準に人材を育成することを目指しています。対象分野は特定技能と同様であることから、育成就労から特定技能へのスムーズな移行が期待されています。

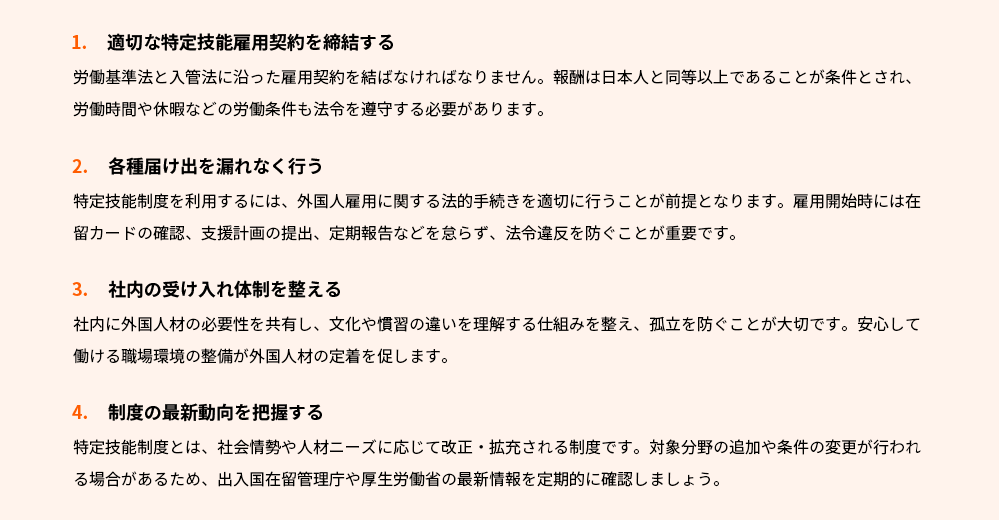

企業が特定技能制度を活用して初めて外国人を採用する際には、いくつかの注意点を押さえておく必要があります。

特定技能制度とは、人手不足に直面する日本の産業において、外国人材の即戦力を確保するための重要な仕組みです。制度を正しく理解し、適切な支援体制を整えることで、外国人材の能力を最大限に発揮させることができます。

一方で、特定技能制度の活用には、多くの手続きや支援業務が伴い、企業にとっては大きな負担となるケースも少なくありません。こうした問題を解消するためには、登録支援機関の利用が有効です。

株式会社平山グローバルサポーターは、特定技能人材や技能実習生の受け入れ支援や外国人材活用の豊富な経験を持ち、多くの企業の円滑な制度活用を全面的にサポートしています。

ご興味をお持ちの方は、ぜひ株式会社平山グローバルサポーターの公式サイトをご覧ください。